La niebla comenzó a descender y el frío a colarse por los rincones del pueblo. Se anunció la noche. Después de varios años fuera, regresar no fue sencillo. Ahí estaban las calles que recorrí cientos de veces. Todas iguales, con ese olor a leña quemada que se te pega en la ropa y el cabello. Los adobes asomados de las paredes, sostenidos por una amarillenta cal. Los techos bajos y toscos. Las puertas roídas y sus trancas.

¿El tiempo se detuvo o fui yo?

Entre empedrados y tierra, mis suelas no distinguen el desgaste de los años. Me pregunto si alguien me echó de menos, más allá de mis padres. Las ausencias duelen, dejan un hueco y surcos de tristeza en el rostro de quienes se quedan para nutrir la piel de quienes nos vamos. Es egoísta pero inevitable. El dolor ajeno rejuvenece al que se marcha. Nos mantiene sin mácula, esa la dejamos a los dolientes. Afuera está la esperanza que da la incertidumbre de lo nuevo, de lo que vendrá. Aquí, el cansancio y el aburrimiento de lo conocido; las horas eternas.

Recuerdo el día que me marché. Mi madre apenas quiso verme. No quería despedirse. Quizás habría sido mejor no mirar su dolor. En otro momento sus lágrimas me habrían retenido, pero no ahora. Había juntado el suficiente valor, ese que nunca tuve antes y al que no podía renunciar.

Mi padre tuvo que sujetarla con fuerza, apartándola de mí. Incluso creo recordar que sus dedos se enterraron como garras en los brazos de mi madre, dejándoles una creciente huella roja. Con su abrazo sostuvo su tristeza, pudo asirla y asirse él mismo a la tierra, echar raíces. Los vi envejecer en instantes. No tuve piedad y hui del lastre de mis ancestros, esos que renunciaron a irse, que también enterraron sus pies y se quedaron envejeciendo entre fantasmas.

Siento el murmullo de noviembre, aunque no es la cuchilla decembrina que te corta la piel, éste de a poco también te hiere el rostro. Pienso que debí venir en primavera o en verano. La serranía es generosa, refresca las tardes y huele a limpio. No me atreví. Soy cobarde. La valentía solo me acompañó para irme. Preferí esperar a que me invitaran. Saber que pese a todo sería bien recibido. Durante meses y años no tuve noticias ni quise buscarlas. Imaginé que mi nombre había sido olvidado; que mi familia había renunciado a mí. ¿Por qué habría sido diferente si yo les di la espalda? Además, no tenía gran cosa que contarles. Haberme quedado no habría hecho diferente mi futuro.

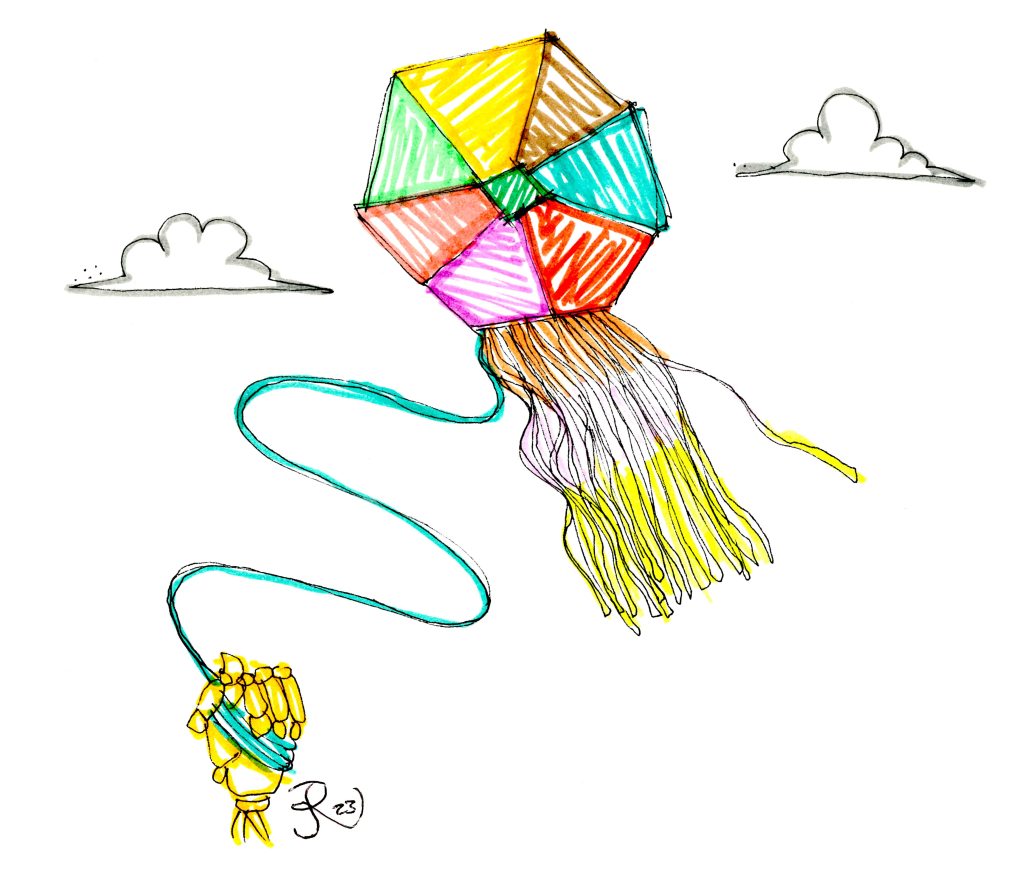

El olor a incienso se mete por mi nariz, me pica. Estornudo. Hay velas encendidas en las casas, me gusta como bailan las flamas, la cera derretida. Racimos de flores de cempasúchil adornan las entradas. Pan, comida, familias armando barriletes[1]. Irán al camposanto a visitar a sus muertos apenas despunte el día, los volarán con sus mensajes de amor, de queja, de confidencias, de nostalgia, amarrados a las tiras de papel de china. Quiero llegar a casa, ver a mis padres, abrazarlos.

Me detengo en la puerta, está abierta como tantas otras. Mi padre me recibe con un abrazo, mientras mi madre me sonríe. Me invitan a pasar. Huele delicioso. Mis hermanos están terminando de armar mi barrilete y de escribirme los pormenores de su vida, de la ausencia de mis viejos y de cuánto nos extrañan. En el altar está mi foto junto con las de mis padres. Nos vemos tan felices.

Por Angélica Ponce

[1] Barrilete – papalote o cometa.