¡¿Se imaginan a un gólem conduciendo un Mustang?! Yo tampoco, hasta que aprendimos a manejar juntos.

Todo comenzó en 1965. Mi padre cruzaba la frontera de Estados Unidos con México a bordo de uno de los primeros Mustang. Yo lo esperaba impaciente en casa de mi madre. Mi maleta estaba hecha desde hacía tres días, cuando él llamó para contarme que había comprado el auto más fenomenal del mundo y en el que emprenderíamos nuestro primer viaje de vacaciones solos. La espera valía la pena. Llevaba más de un mes sin verlo y me quedaría con él dos semanas.

Era la primera vez que mi madre accedía a que viajara con él. Tras su separación, apenas tenía oportunidad de verlo un par de horas, cada quince días, porque ella lo odiaba. Pese a eso, él nunca dejó de buscarme y ella dejó que me llamara o escribiera cada tanto, así que un día cedió. En el fondo sabía que, aunque había sido un pésimo marido, era un buen tipo y un mejor papá.

Lo único malo del viaje es que no vería a Héctor, mi mejor amigo. Siempre me estaba contando historias y regalando dibujos. Su cuarto estaba lleno de pósteres, bocetos e historietas, pero lo que más me gustaba y envidiaba era su pequeña colección de cuentos y novelas de terror. Cada tanto seleccionaba una historia e iba imaginando y trazando los dibujos con carboncillo, así que al final los libros duplicaban su tamaño. Era increíble verlo trabajar.

Teníamos 14 años y Héctor había leído tanto, que nunca entendí cómo era posible que fuera tan malo en la escuela. Mi mamá me decía que era porque tenía la cabeza en las nubes. A sus amigas les contaba lo agradecida que estaba con la vida de que yo fuera tan diferente a Héctor, porque éramos completamente opuestos. Muchas veces intentó alejarnos, hasta que se divorció de papá. Creo que entendió cuánto necesitaba de alguien a quien la situación de mis padres no le importara. De hecho, mi mamá le agradeció que nunca le preguntara por mi papá o por sus sentimientos y la saludara con la misma familiaridad de siempre.

Antes de mi viaje fui a despedirme de Héctor y le pedí que me contara una historia, pero no quiso. A cambio me prestaría el último libro que había ilustrado. La lectura debía alcanzarme para los 14 días que estaría fuera. Mientras tanto él redibujaría una serie de unicornios para intercambiármela por su libro y los obsequios que le traería a mi regreso. Fue un buen acuerdo.

No me sorprendió que el libro, además de estar envuelto en papel de china negro, tuviera una tarjeta con recomendaciones de lectura. Mi amigo era un loquillo. Lo raro es que algunas de sus páginas tenían barro. Luego entendí por qué. No solo se trataba de experimentar con texturas, quería recrear el ambiente terroso de El Golem, de Gustav Meyrink. Esa es la historia que había elegido Héctor para mi viaje. Supongo que le pareció buena idea después de que le conté que iríamos a la playa y no a un pueblo ni a un bosque. ¿Cuántas posibilidades existían de que un monstruo hecho de barro cobrara vida y me atacara en medio de la noche? Ni siquiera estábamos cerca de pasar un día en un barrio judío o de dictar y colocar un shem[1] a un ente inanimado.

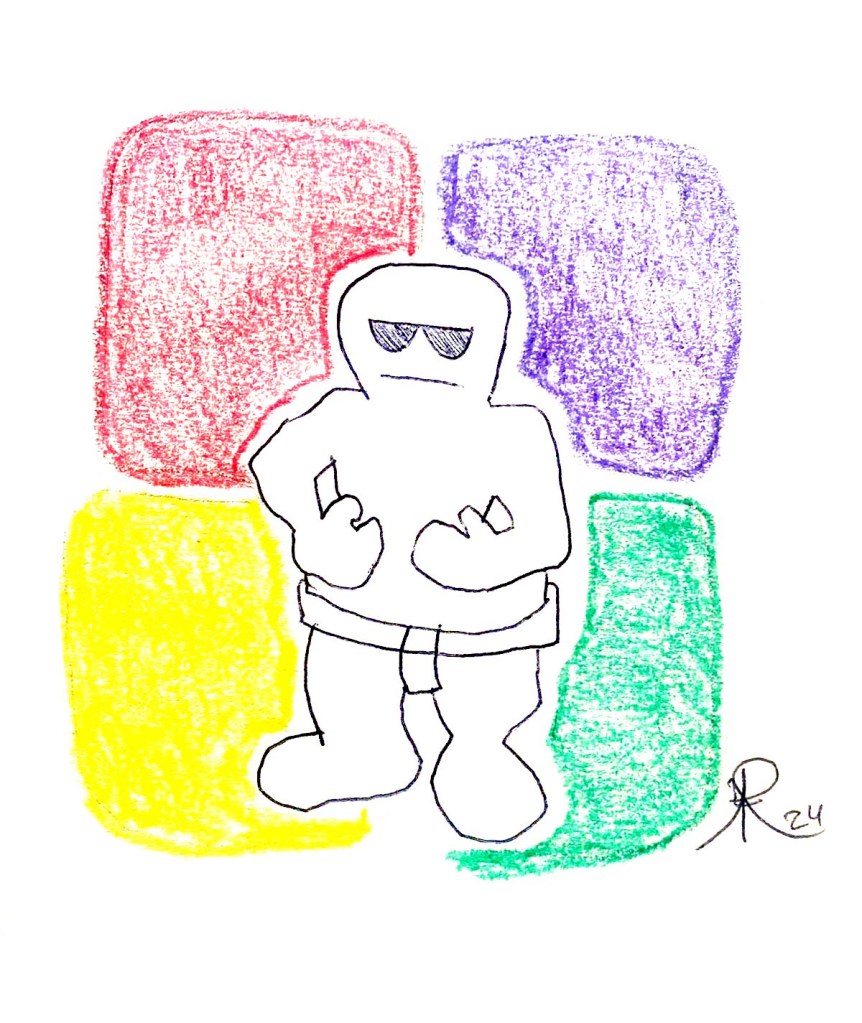

Según la tradición popular semítica, el gólem tiene forma humana y está hecho de arcilla, y fue creado para la protección de un pequeño pueblo judío europeo. Hace muchos pero muchísimos años. Este hombre de barro no tenía pensamientos propios y obedecía ciegamente a su creador, quien lo encendía o apagaba, colocándole y quitándole la sentencia sagrada de la boca a la criatura. Al principio el gólem era simpático y servicial, pero pronto enloquecía de celos y temores y comenzaba su etapa de destrucción y muerte. A todo lo que consideraba un peligro lo eliminaba. El único remedio para frenarlo era quitándole el shem. Tarea difícil de ejecutar ante un rabioso monstruo.

Antes de llegar a la playa, mi papá me avisó que habría un par de mañanas o tardes en las que yo estaría sola porque él debía arreglar algunos asuntos de trabajo, y aunque no saldría del hotel no podría estar conmigo. Cuando eso sucediera, yo podría quedarme en la alberca o pasear por la playa, pero no meterme al mar. Lo prometí. El hotel era bonito y por primera vez en un viaje yo tenía habitación propia. Podía comer snacks y leer hasta altas horas de la noche. Me gustó sentirme y ser tratada como adulta.

Fue hacia el décimo día que mi padre tuvo que dejarme sola, para entonces casi todos los empleados del hotel me conocían. Entraba y salía de la alberca y hacía largos recorridos por la playa. Ahí conocí a dos niños que armaban castillos de arena. Luego de rogarme por más de cinco minutos, accedí a jugar con ellos. Honestamente me divertí mucho. Esculpiendo con la arena dejé de sentirme estúpida por ayudarles a unos mocosos, cuando hacía mucho tiempo que yo había borrado de mi lista de cosas favoritas los pasteles de tierra.

Al día siguiente volví a buscarlos, incluso obligué a mi papá a comprarme una cubeta y una pala de playa. Accedió burlonamente, agradeciendo que su princesa siguiera siendo una niña. Nada más falso, pero yo no iba a admitirlo, ni a pelear por ello, quería irme a jugar con los niños y la arena. Por desgracia no encontré a mis compañeros de juego. Volví desolada. Mi papá bebía una cerveza, tumbado en un camastro y se sorprendió de verme regresar enfadada y triste. Para animarme, me pidió que fuera a cambiarme, daríamos una vuelta en el Mustang y, quizás, me enseñaría conducirlo. Por supuesto, me recompuse y olvidé a los mocosos. El coche era hermoso y veloz. Aún olía a nuevo y sus asientos de cuero eran tan suaves que no querías bajarte del auto nunca. Comencé a imaginarme cómo me vería yo al volante.

Dimos un par de vueltas por la carretera hasta encontrar un paraje donde yo pudiera practicar sin riesgo. Fue muy frustrante mi comienzo, para mi papá y para mí. Decidimos que lo mejor sería irnos a cenar e intentarlo otro día. Fue un regreso silencioso, pero no incómodo. Fue reflexivo. Quizás, después de todo, sí seguía siendo una niña.

Cuando volvíamos al hotel abrí la guantera, de pronto me di cuenta que no lo había hecho y sentí curiosidad por lo que pudiera encontrarme. Mi papá estaba fuera del auto, había ido al baño mientras le ponían gasolina al coche, así que tenía tiempo para husmear. Ahí me encontré con una pequeña y austera caja de madera. Pensé que sería un regalo, así que la abrí. En su interior había un papelito enrollado con unos símbolos extraños, pensé en que era escritura hebrea, concretamente el shem para invocar al gólem. Absurdo, ¿no? Me reí.

Estaba tan metida en mis pensamientos que no vi a mi papá acercarse al auto, haciéndome gritar cuando golpeó con los nudillos la ventanilla. Vio que sostenía la cajita y el papel, tras asomarse a mi asiento y me preguntó:

-¿Sabes qué es eso?

-¿Un regalo?, respondí.

-No – dijo mi padre-. Estaba en el auto cuando lo compré. Busqué al vendedor para localizar a su primer dueño, pero no he tenido respuesta. Lo guardé porque quizás sea importante.

-¡Alucinas!, papá. ¡Qué tan importante es un papel que olvidas en un auto que vas a vender!

-Podría ser una contraseña o clave de un agente secreto, un recuerdo o los datos de una cita clandestina, qué sé yo…

-¿Me la puedo quedar?-, dije.

-Ves, tú también piensas que es importante…

-No, pero quiero tenerla, ¿puedo?

-Supongo. Ahora vámonos de aquí que muero de hambre.

No pude dormir esa noche. Soñé con los símbolos escritos en el papel y el libro de Héctor, así que me decidí a comprobar, apenas saliera el sol, si lo que tenía en las manos era un shem. Desayuné con mi papá muy temprano. Él tendría una de sus reuniones. Se sorprendió de que llevara conmigo mi cubeta y pala de playa. Le dije que les daría otra oportunidad a los mocosos que me habían dejado plantada el día anterior. Mentí, iría a construir mi propio muñeco de arena y a probar de una vez por todas, si lo que había escrito en la cajita podía darle vida.

Para asegurarme de que no sería un riesgo y si enloquecía no fuera a destruir el hotel, lo hice pequeño, muy pequeño. Además, así podría cargarlo conmigo en una bolsa. Pasé cuatro horas dándole forma y cuando estuvo listo, le puse el papel en la boca. ¡Funcionó! Si él podía cobrar vida yo podría manejar el Mustang y lo hice. Lo hicimos juntos…

Por Angélica Ponce

[1] Shem, en la tradición semítica, origen o que da vida.